文:柯睿信、江仲淵

我記得之前在研究金庸文學時,曾經多次看到這句評價:

「如果華人想要到海外去,又很害怕忘記中國文化的話,只要帶三樣東西就可以了,第一就是家書,第二是麻將,第三就是金庸的小說。」

沒錯,這個淺顯而生動的比喻,充分說明了金庸的武俠小說對於華人世界的影響,是如何的深而且廣。

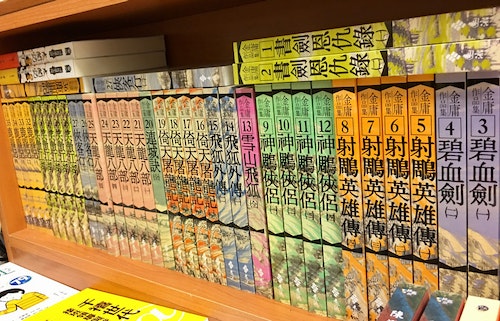

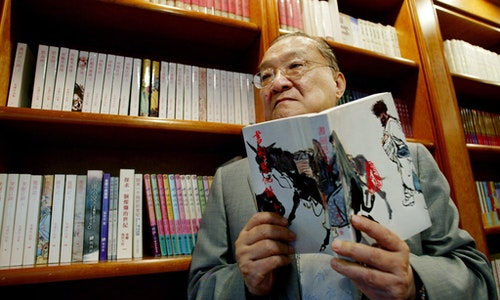

金庸是一位無人不知,無人不曉的武俠作家,所謂「有華人的地方,就有金庸的小說。」金庸一生創作十五部經典武俠小說,包括《鹿鼎記》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《笑傲江湖》等傳奇作品,其中不妨有許多名著被改編為電影、電視劇等。近年作品更被翻譯成其他語言,影響力之深遠,成為幾代人心中的共同記憶。

據學者保守估計,如果將金庸一生中創作的小說,包括正版、英文版、電子版,包括大量的民間盜版加在一塊兒,總體數量超過了10億冊!唉,說到此處我不禁嘆了口氣,同樣身為作家,我怎麼連他的千分之一都到達不了呢?

《翻牆讀金庸》這本書是在講述金庸武俠小說裡的江湖世界,但是讀者若是認為這只是普通的評論書籍,那你可就大錯特錯了。此篇書籍去掉了揮灑熱血,拚生盡死的俠客浪漫,打破了文學界限,以前所未有的視角,講論出不一樣的新觀點。

不僅有對故事的分析,也有對社會的思辨;不僅對過往江湖犀利調侃,也對現實批評建言。不過,這些武俠小說的內容,相信讀者已經略有聽聞了,今天我們不走主線任務,改走副線;不鑽研小說情節,改鑽研真實人物,來聊聊到底是什麼造就了金庸妙筆生花的文筆,以及他永垂不朽的傳奇。

記得當時年紀小

金庸先生本名查(ㄓㄚ)良鏞,1924年,出生於浙江的一戶名門望族查家,查家在江浙地區從清初開始,就一直是大戶人家,後來傳到他爸查樞卿這代,更是靠著經商賺得盆滿缽滿。靠著家族的雄厚財力,金庸從小就受到了良好的教育,別以為這是一件多普通的事情,在那個兵荒馬亂、軍閥爭權的時代,能讀到書談何容易啊。

1937年,中日戰爭爆發,日本全面侵華,當時金庸的家鄉浙江作為東南沿海的前線省份,沒多久就淪陷了,而金庸迫於時勢,也不得中斷學業,到處搬家寄人籬下,這段時期金庸過得十分椎心。此時這位僅13歲的少年感到了國族不強,只能任人魚肉的痛苦,並在此後影響到了他一生的政治傾向,也成為了其日後寫小說提供了無數的靈感來源。

報社、同事和武俠

等到戰爭結束後,金庸已經來到了弱冠之年,戰後金庸回到老家,進入上海大公報報社任職,其後轉到大公報的香港分社。沒過幾年,中共在內戰中勝出,宣告建立中華人民共和國, 金庸一開始原本是想去北京外交部謀個一官半職,但後來就因為不喜歡中共一邊倒的外交政策,而又重回報社工作去了。

在報社的工作期間,金庸跟一位同事梁羽生結為好友。梁羽生是一個很愛看、也很愛寫武俠小說的人,金庸受到他的影響,也漸漸的被武俠世界中的俠肝義膽、英雄氣概給吸引了,於是,在梁的啟發下,金庸也開始寫武俠小說了。

1955年,兩人開始在大公報旗下的新晚報連載武俠小說,而金庸連載的,就是他一生中,第一本著作《書劍恩仇錄》。當時這武俠小說,可不像我們現在那麼普遍,所以此作一經發表,馬上就吸引了許多讀者的眼球,金庸的名氣立馬聲名大噪,轟動全港。

打從寫了書劍恩仇錄後,金庸就發現,自己已經無法停止寫小說的腳步了,於是,在連載完書劍後,他又接著撰寫了第二部《碧血劍》與最為人所知的《射鵰英雄傳》,此外還有《雪山飛狐》、《神鵰俠侶》等。

決鬥吧,共產黨!

1960年代,由於中蘇交惡,為了同蘇聯抗衡,中共開始不要命的發展軍備,甚至還提出了「核褲論」,表示我寧可不要褲子,也要核武。受時局所迫,金庸先前工作的大公報、新晚報紛紛左傾,金庸不喜歡這樣的極端思想,於是乾脆自創一家《明報》來抨擊中共這種罔顧民生的軍備競賽。

不過除了不喜歡軍備競賽外,另外很重要的一點是,金庸其實跟中共政府是有過節的,因為中共上台後,開始進行各種反右、土改運動,而金庸他爸又剛好是大地主階級,所以想當然的,他爸沒多久就被共產黨抓出來批鬥。

村里人看到此景,想起了過去他積善積德的善行,所以沒人來「揭發」他的罪狀,可最後,該逃的還是逃不掉,有名土匪誣陷他爸私藏武器,想要刺殺共黨幹部,批鬥大隊的隊長很氣憤,於是下令把金爸五花大綁給槍斃了。而在爸爸死後,金庸他媽也因為是地主的老婆而慘遭毒打,此時是1951年,金庸甚至還沒開始寫小說呢。

如此深仇大恨,主導了金庸創辦《明報》後的言論,頭20年,金庸除了繼續在報紙上連載小說,另一方面也不斷的寫社論抨擊各種中共的政治舉措。包括試射核彈、文化大革命和香港六七暴動等事件重砲轟擊中共,並且和中共在香港的喉舌大公報、新晚報等報紙展開激烈論戰,所以此時的他被人譽為是「左手寫社評,右手寫小說」

後來文革越鬧越大,整個中國幾億人都像吃錯藥一樣起肖了,而金庸辦這種「政治不正確」的報紙,自然也遭到了香港左派人士的激烈攻擊,一時間,金庸除了武俠大師 文壇巨匠的稱號外,還多了幾個「漢奸」「走狗」「豺狼鏞」的負面稱號,甚至多次收到性命威脅的恐嚇。

然而,真正把金庸視為眼中釘的,才不是這些不成氣候的小嘍囉,而是背後那個被蒙蔽的中共政府。當所有報紙都在為中共和毛主席的偉大事蹟歌功頌德時,只有明報會給他潑冷水,例如在這段期間內,金庸所撰寫的《笑傲江湖》 就影射了不少中共的高層,且大多都是反派的角色。

也因此,文革初期,金庸馬上就被列為殺頭黑名單中的前幾名,好在英國的香港政府肯幫忙,送給了他一堆假車牌和提供必要的政治庇護,同時也要他趕快離開這個隨時都有生命之憂的地方,在香港政府的督促下,金庸暫時逃離了香港。

是時候改觀了

1973年,金庸在寫完他最後的封筆之作《鹿鼎記》,後受中華民國政府之邀,來到了台灣,期間與前總統蔣經國舉行會談。文革結束後,金庸返回中國大陸的浙江老家看看,並受到了當時中共書記鄧小平的邀約與其會面,鄧小平一見面即向金庸表示:我也是個金庸迷喔!這番話讓金庸大為感動。

此外,由於鄧小平之前在文革時也曾經是被鬥爭的對象,因此這段相同的經歷更是讓金庸對他產生了相知相惜之感,鄧小平也主動跟金庸提起了他爸被槍決的悲慘過往,並獲得了金庸的諒解。與鄧小平的這次會面後,明報的立場開始轉向,不再像之前一樣那麼咄咄逼人,甚至還有點擁護改革開放的況味。

之後,金庸接下了多個政治相關的職位,直到1989年六四天安門事件的爆發,才因悲傷隱退,從此退出政治生涯。辭職後的金庸,後來把明報升格為一個大公司,自己也華麗轉身成為該公司的董事長並大賺了一筆。

不過,金庸並不打算用這筆錢來滿足自己的物質生活,此時已屆花甲之年的他,毅然決然的把賺來的錢全部捐贈出去蓋各種書舍和圖書館,並把自己的一些手稿和真跡都放在裡面陳列供遊人一睹其真容。

時間來到21世紀後,雖然此時的金庸已經封筆多年,但對歷史這方面,一直是創作不輟,甚至80歲時還完成了劍橋大學的兩篇碩士論文呢。

永遠的傳說

2018年10月30日,金庸在香港的養和醫院與世長辭,其子在接受媒體採訪時表示父親走的很安詳,得知金庸這位巨星去世的消息後,整個華文圈都轟動了。不論是大陸香港還是其他地方,皆有紀念金庸先生的各種儀式,場面盛況空前,每天都有人前往緬懷。至於詳細到底有多盛大,相信從近日內的各種新聞裡也能看的出來,因此小編在這就不贅述了。

小編真正想說的是:金庸雖然離開了江湖,但江湖永遠有他的傳說,金庸一生共創作15本小說,且他本人也曾把裡面的14本的書名首字排成一副對聯:「飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛」這幾本書裡,每部都是經典,且在近幾年不斷被改編成各種電玩手遊和翻拍成電視劇,更大大加強了金庸先生的名氣及其著作的曝光度。

小編出生的晚,沒能趕上金庸先生的時代,但是小編依然能夠透過之前看過的幾部影集和書籍,來重溫這幾部曠世鉅作。且金庸小說很厲害的地方是,這些著作涉獵範圍極廣,除了各朝各代的歷史,也有大丈夫間氣勢磅礡的對決和讓人熱血沸騰的民族大義及男女之間的情愛糾葛,真是不管男女老少都適合閱讀的大眾讀物。

且更難得的是,金庸把其中一些不存在, 甚至是完全虛構的角色描繪的唯妙唯肖,並從中代入了各種真實的歷史事件,諸如蒙哥之死和尼布楚條約,真的是所謂虛中有實、實中有虛。

金庸去世後,恐怕有一段時間,再也沒人能出其左右,因為他在這武俠小說界的造詣,真的太高了!某位作家說過:「金庸是全中國人的一首歌,讓我們繼續讀金庸。」不過其實小編覺得,何止中國人啊,這是華文圈內的瑰寶,更是全世界不可少的文化資產,最後,做為歷史說書人粉專的一員,僅代表粉專全體編輯,向這位一樣是在說歷史的老前輩致上最大的敬意。

大師,再見。